鼈甲の歴史

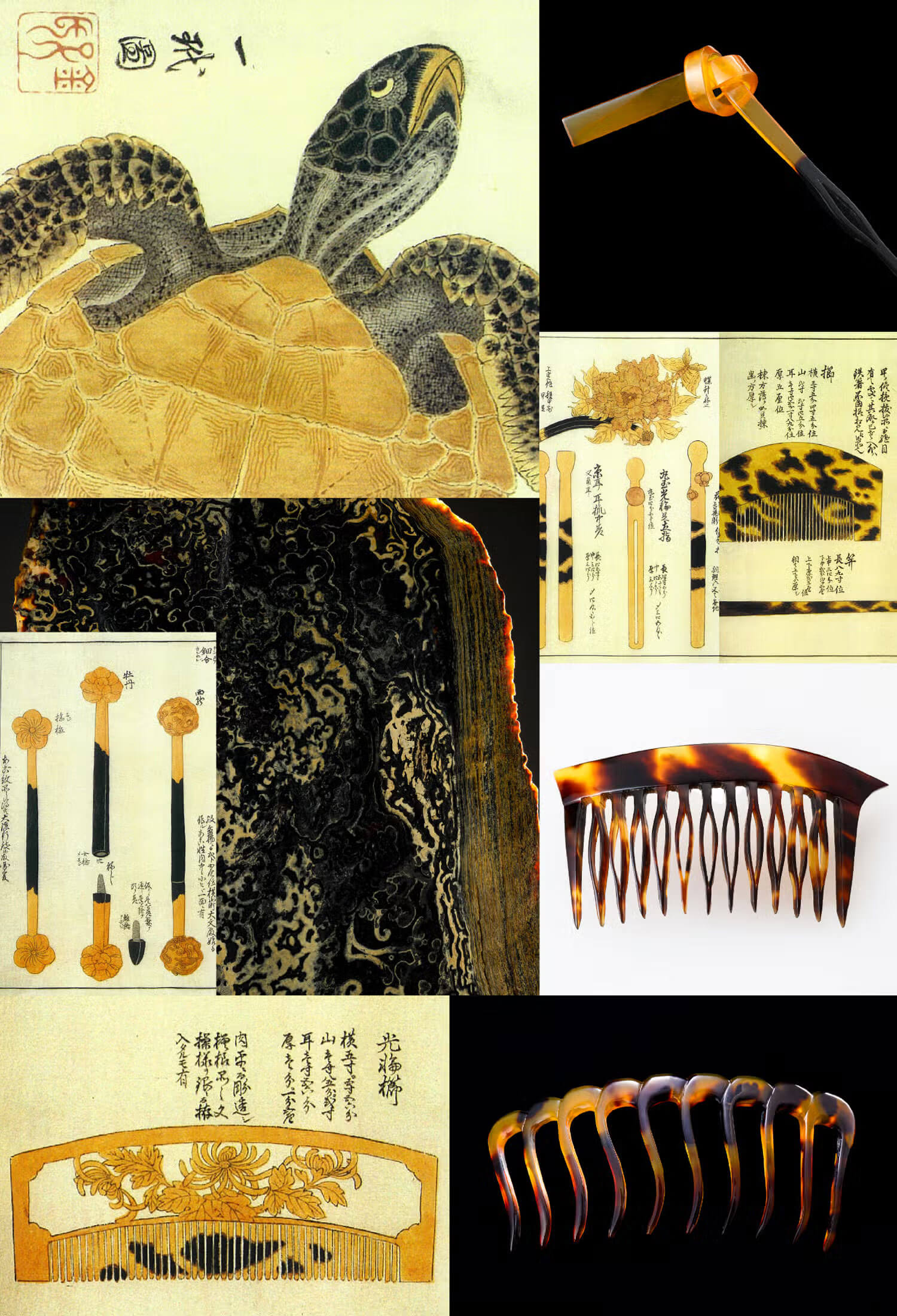

鼈甲の歴史は古く、奈良時代にはすでに正倉院の宝物としてその存在が記録されており、

海外から渡来した貴重品として扱われていたとされています。

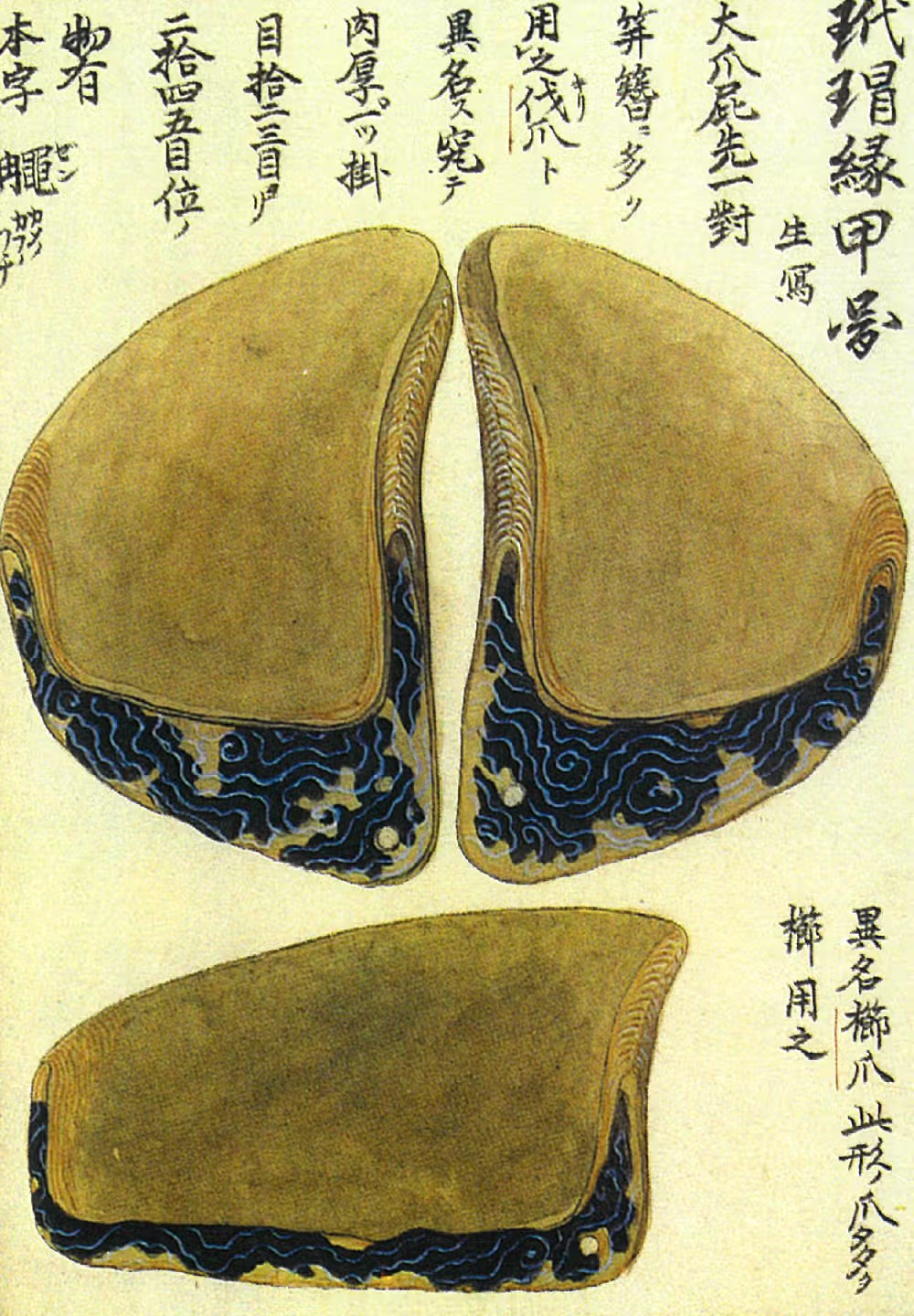

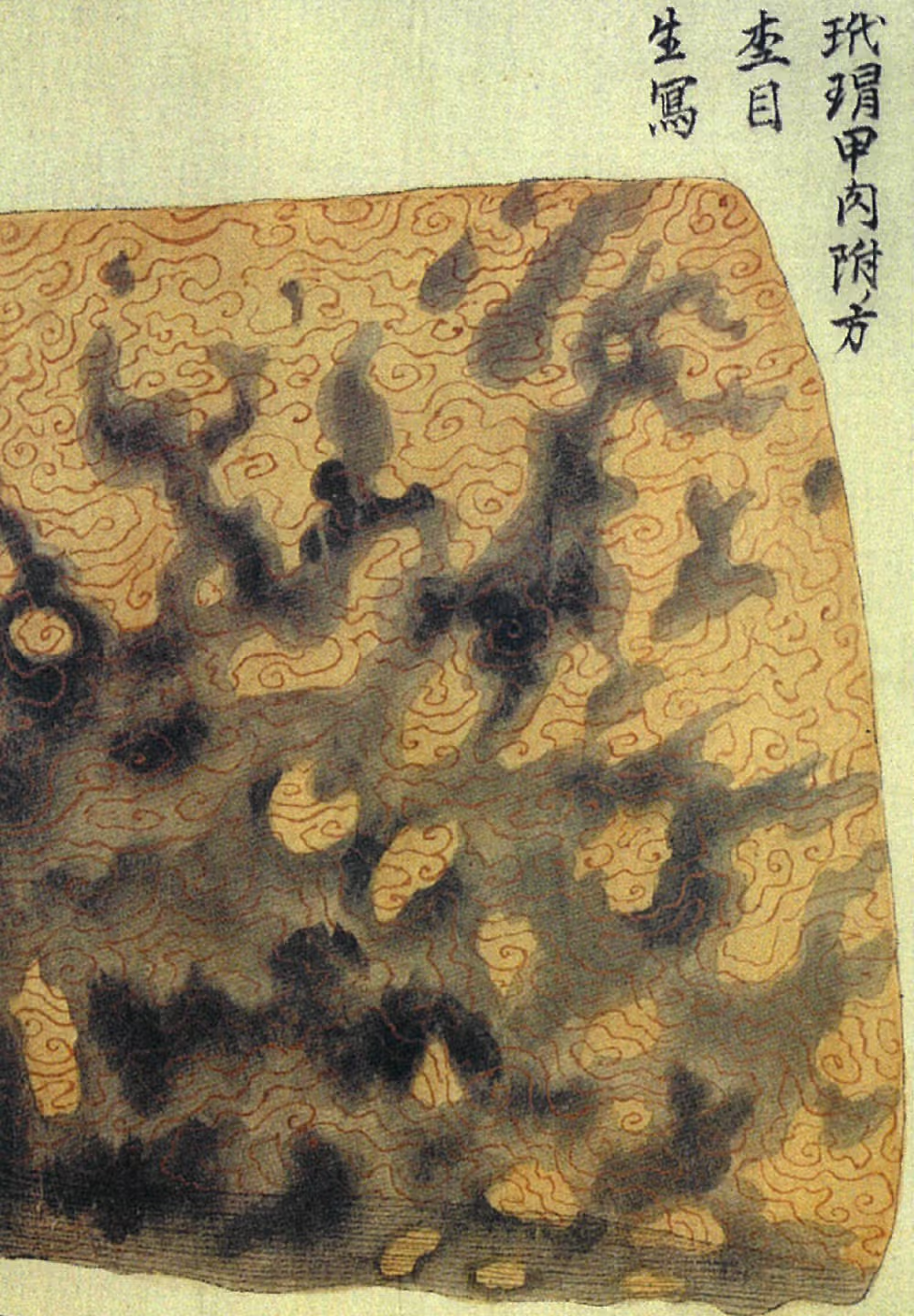

国内における本格的な加工技術が発展したのは江戸時代以降で、

櫛・かんざし・帯留めなど、和装文化とともに広く親しまれてきました。

その美しい光沢と軽さ、しなやかさから、上流階級の間では高級素材として珍重され、

明治・大正期には海外への輸出品としても高い評価を受けていたと言われています。

鼈甲の歴史は古く、奈良時代にはすでに正倉院の宝物としてその存在が記録されており、

海外から渡来した貴重品として扱われていたとされています。

国内における本格的な加工技術が発展したのは江戸時代以降で、

櫛・かんざし・帯留めなど、和装文化とともに広く親しまれてきました。

その美しい光沢と軽さ、しなやかさから、上流階級の間では高級素材として珍重され、

明治・大正期には海外への輸出品としても高い評価を受けていたと言われています。

なかでも、東京・下町で育まれてきた加工技術は「江戸鼈甲」として

独自の伝統を築き、現代にまで受け継がれています。

道具としての実用性と、工芸品としての美しさ。

その両方を兼ね備える鼈甲は、ただの装飾品を超えた「文化」として、

長く日本人の暮らしの中に息づいてきました。

カメマンネンがこの素材を選んだ理由も、まさにそこにあります。

時を超えて親しまれ、受け継がれてきた素材に、現代のクラフトマンシップを

重ねることで、次の時代へとつながる一本が生まれる。

鼈甲は、単なる高級素材ではなく、日本の伝統文化や美意識と深く結びついた存在なのです。